LE MARMITTE DEI GIGANTI E LA GOLA DEL FURLO

Facile gita per osservare le meraviglie naturalistiche delle montagne del Nostro Appennino, caratterizzate da profonde gole e forre rocciose.

MARMITTE DEI GIGANTI:

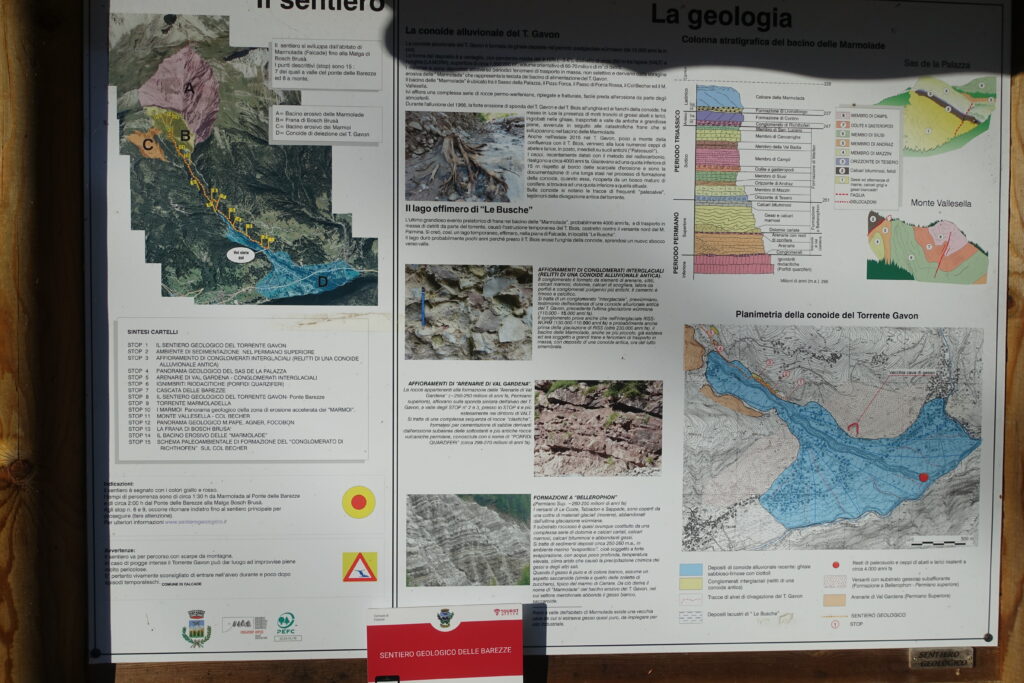

Si raggiunge in auto il paese di Fossombrone (PU) e si prosegue prendendo le indicazioni per la Via Marmitte dei Giganti, raggiunto il ponte si parcheggia oltre e si prosegue a piedi la via e quindi il sentiero in discesa di deviazione per scendere al fiume Metauro.

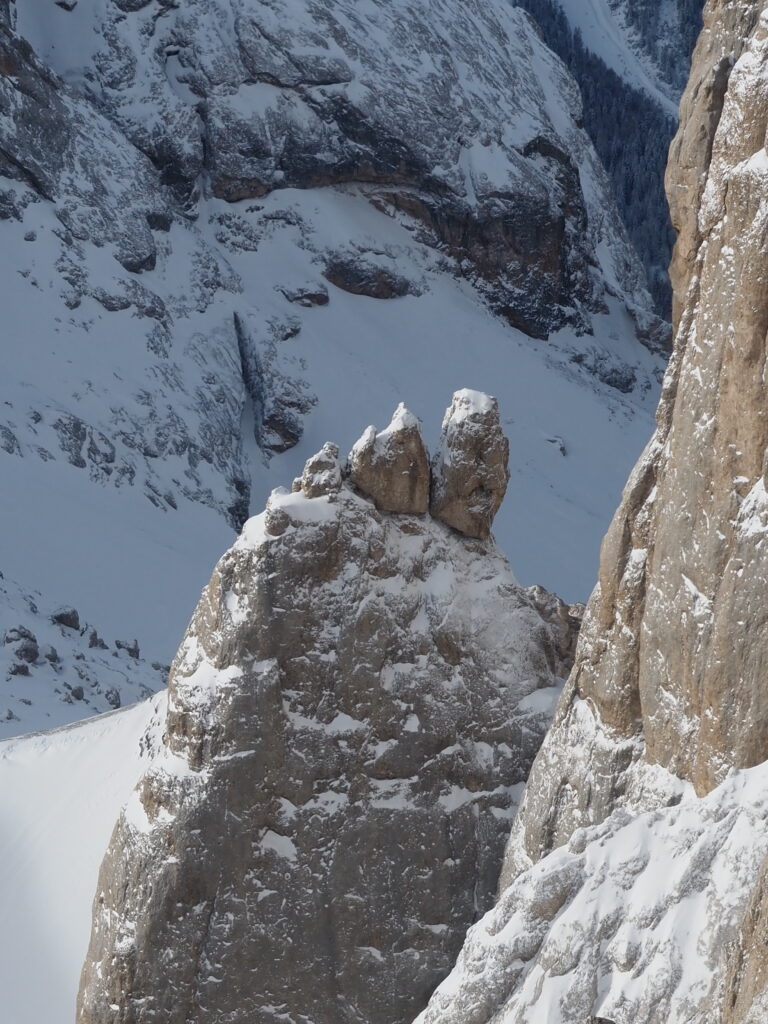

Le Marmitte dei Giganti sono profonde depressioni a forma di pozzo nelle rocce, che nascono dall’erosione fluviale nelle località che erano ricoperte da ghiacciaio. Molto più ampie di quelle che ho già segnalato nel torrente Fluvione nell’Ascolano nell’articolo “Torrente Fluvione – Forre e Mulini”, sono davvero spettacolari.

GOLA DEL FURLO:

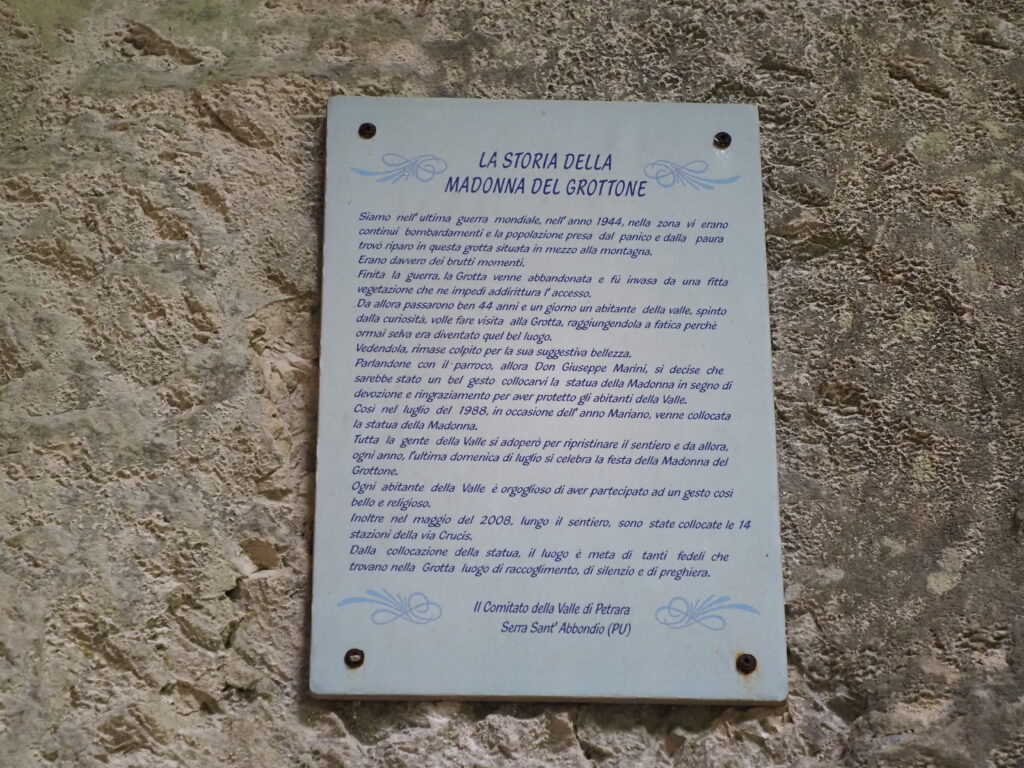

Dopo questa breve escursione consiglio di fare una passeggiata nella Gola del Furlo, distante pochi chilometri dalle Marmitte in direzione Acqualagna, formata dal fiume Candigliano, affluente del Metauro, percorrendo a piedi la strada che costeggia il lago per vedere la stretta gola, il Chiavicotto di epoca Romana e la Grotta del Grano.

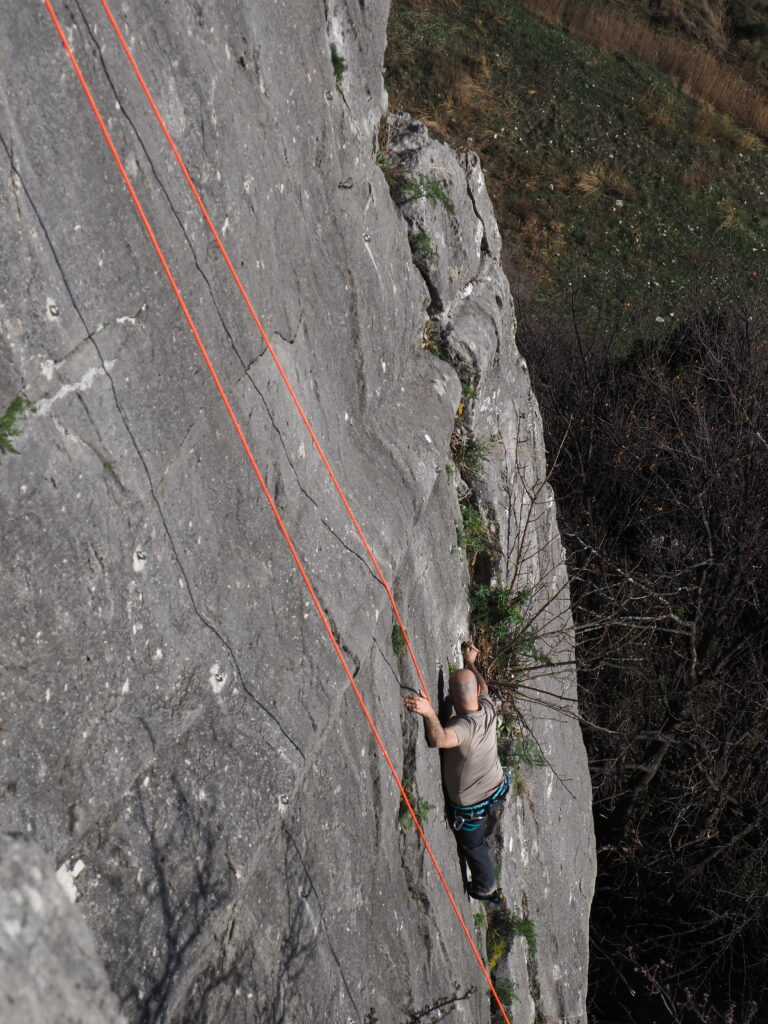

Per gli appassionati di botanica, oltre alle particolarità paesaggistiche della zona, nelle pareti verticali della Gola del Furlo si può anche ammirare la Moehringia papulosa, specie endemica delle gole calcaree dell’Appennino marchigiano. È stata rinvenuta per la prima volta nella Gola del Furlo e successivamente nella Gola di Frasassi e in quella della Rossa; sono queste le uniche località ove cresce la specie, non solo delle Marche ma di tutto il mondo.

Ho riportato, nel Giugno del 2020, nell’articolo:

ESCURSIONI BOTANICHE IN APPENNINO.

ASCENSIONI CLASSICHE DAL 2018 AD OGGI GIUGNO 14, 2020

Le indicazioni per osservare la Moehringia papulosa anche nella Gola della Rossa e di Frasassi, gli altri due siti Marchigiani dove cresce.

Di seguito le immagini dell’escursione.