IN GIRO INTORNO ALLE PALE DI SAN MARTINO: PRATI FOSNE – BAITA SEGANTINI E CIMA ROLLE- LAGO DI CALAITA.

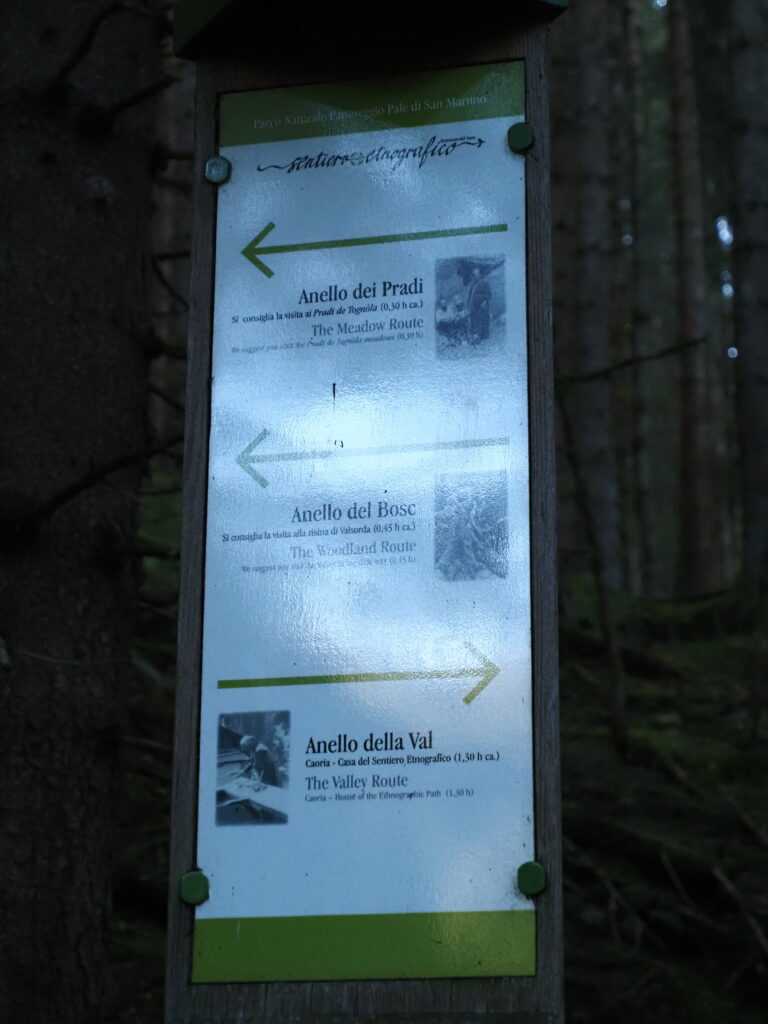

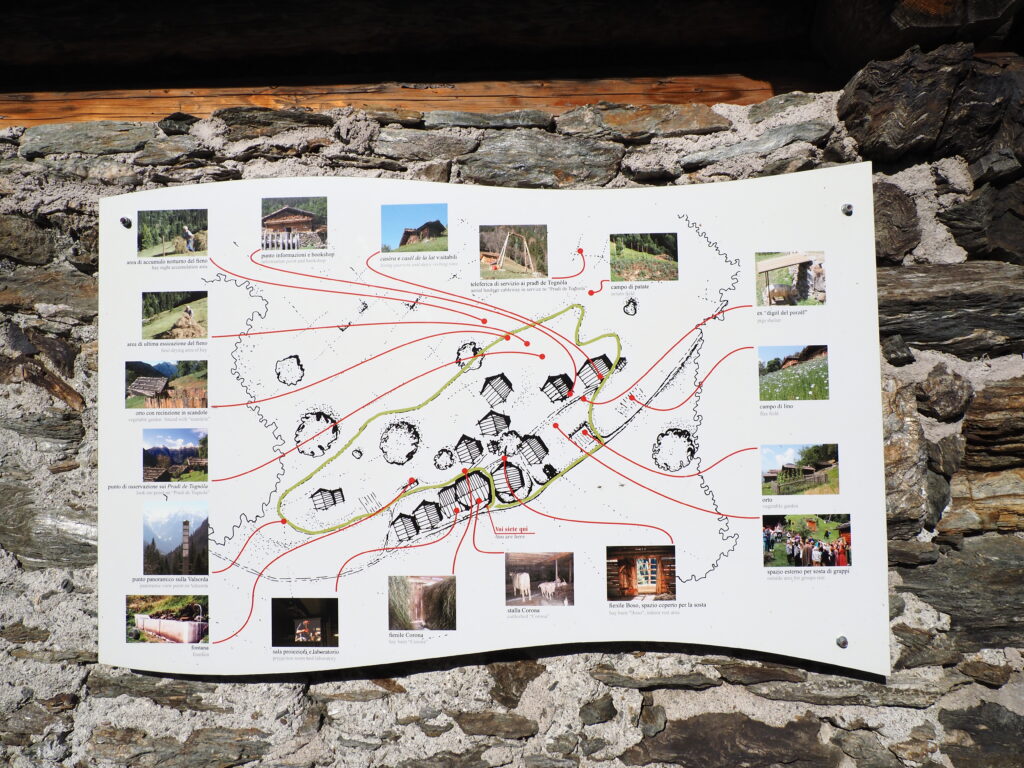

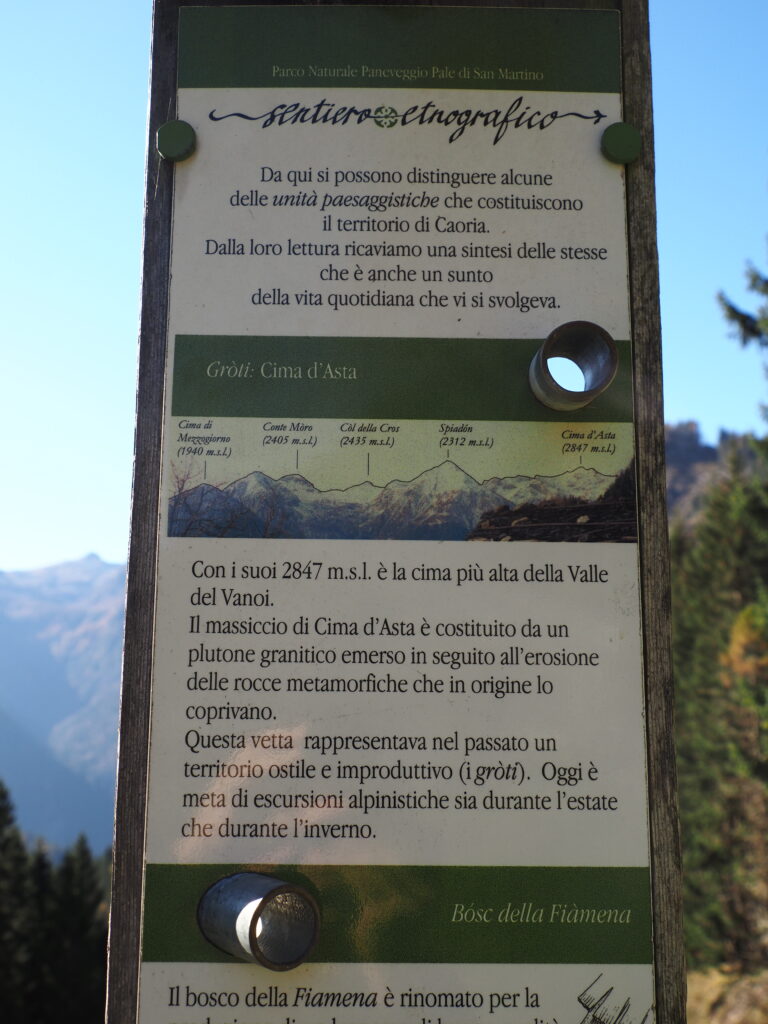

Per chi volesse ripetere gli itinerari descritti in Trentino Alto Adige, nei dintorni del gruppo delle Pale di San Martino, che abbiamo percorso nei giorni dal 31 ottobre al 5 novembre 2024 può fare base affittando la baita (Foto n. 34-36 dell’Itinerario: Percorso etnografico a Caoria) della gentilissima Sig.ra Carola, a Caoria, contattandola al numero telefonico 348 6935015.

PRATI FOSNE: I Prati Fosne sono situati in una meravigliosa Malga, caratterizzata da un enorme masso staccatosi del sovrastante Monte Cimerlo, è situata nel margine Sud del Gruppo delle Pale di San Martino, si accede da Fiera di Primiero per Tonadico (TN) risalendo in auto la Val Canali, si supera la Villa Welsperg e si continua per 1,5 chilometri fino ad una deviazione a sinistra che sale il versante opposto. Dopo circa un chilometro di salita su strettissima strada si parcheggia in apposita area in quanto le successive strade sono vietate quindi si prosegue a piedi, è bene ricercare il luogo con GPS. Questo luogo lo avevo visto più volte nelle riviste di montagna ma non ero riuscito mai a sapere dove si trovava, poi riconoscendo la montagna sullo sfondo l’ho trovato su Google Earth e mi ero riproposto di raggiungerlo per la sua bellezza, in effetti è proprio così, semplicemente un luogo da sogno.

Di seguito le immagini dell’incantevole luogo, vi ricordo che i prati sono privati ed è vietato raggiungere i Masi e le Baite.

BAITA SEGANTINI E CIMA ROLLE DA PASSO ROLLE: Da Passo Rolle si raggiunge a piedi in circa 40 minuti la Baita Segantini, posta di fronte al gruppo Nord delle Pale di San Martino ed in particolare del Cimon della Pala. Dalla baita si prosegue per cresta a destra in 30 minuti fino a raggiungere la Cima Rolle (2221 m.)

LAGO DI CALAITA: Il Lago di Calaita si raggiunge in auto da Canal San Bovo quindi proseguendo la valle a a piedi si raggiunge la Forcella Calaita, un meraviglioso terrazzo panoramico sul versante Ovest delle Pale di San Martino.

Il tempo perfetto, limpido e senza vento, in cinque giorni di escursioni non abbiamo mai visto neppure una nuvola, cosa davvero particolare nelle Dolomiti, ci ha permesso di fare delle foto splendide in quanto il lago era un vero specchio, le acque, al mattino presto, erano immobili.