IL FOSSO DEL CRINO E LE GROTTE DI M. SAN VICINELLO.

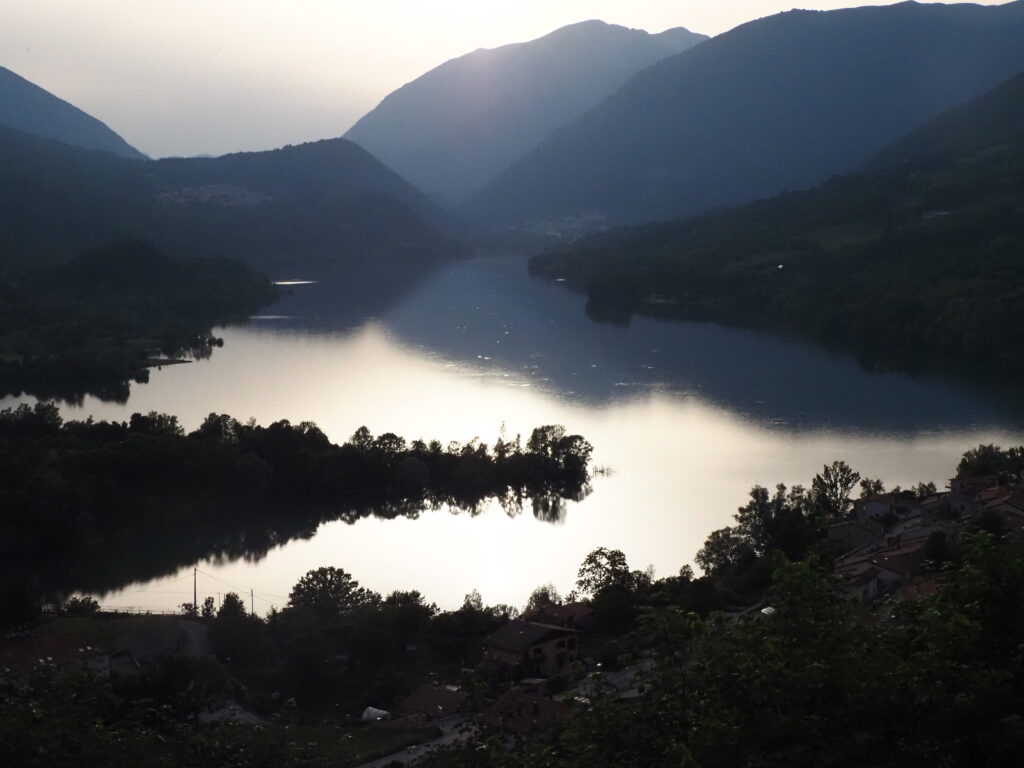

L’Appennino nasconde luoghi meravigliosi ed inaspettati, nella Riserva Regionale del Monte San Vicino e Monte Canfaito, nella valle del Crino, coperta da boschi dall’aspetto tranquillo si apre una forra di rara bellezza che è possibile percorrere in discesa e salita solo ed esclusivamente da ESCURSIONISTI CON ESPERIENZA ALPINISTICA E DI TORRENTISMO in particolare se si intende scendere il salto più alto in corda doppia invece che aggirarlo.

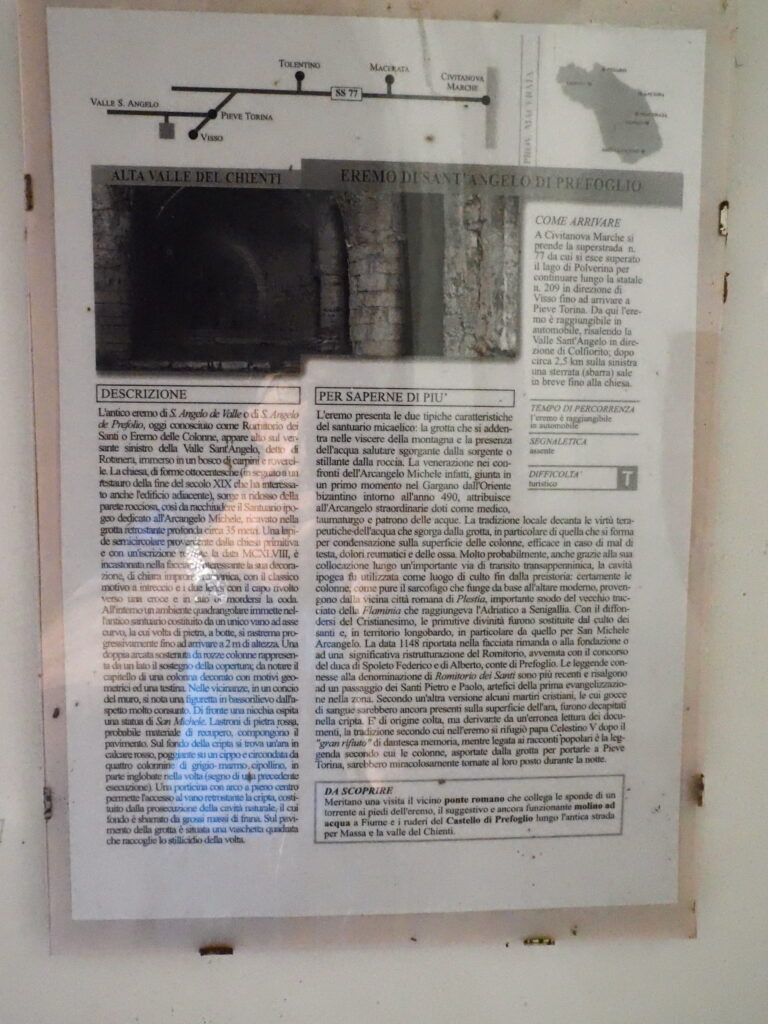

Inoltre, partendo dallo stesso punto, si possono raggiungere anche delle particolari grotte nel versante Est del Monte San Vicinello.

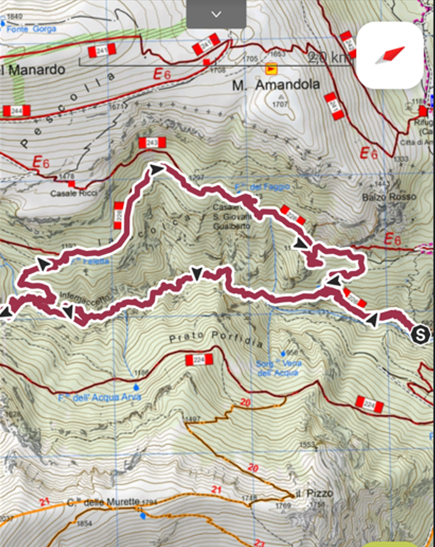

ACCESSO: In auto si raggiunge Elcito, una frazione del Comune di San Severino Marche, quindi si prosegue la strada a monte per poco più di un chilometro fino ad un incrocio di quattro strade di cui due sterrate a quota 903 metri dove si parcheggia.

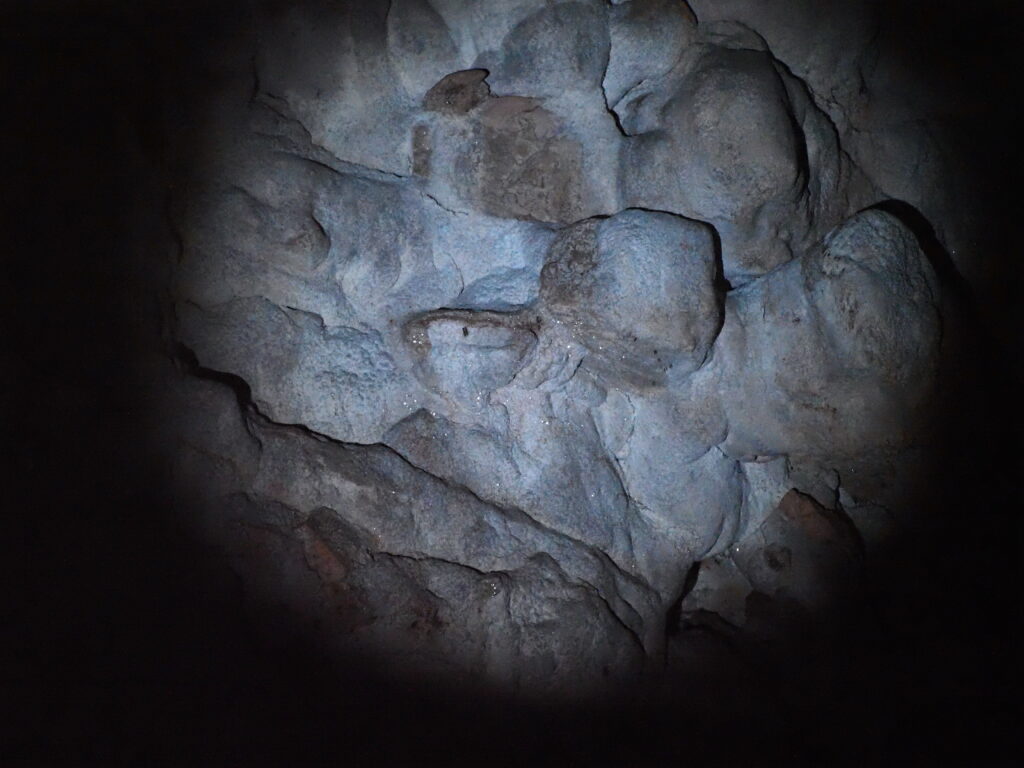

DESCRIZIONE PER LE GROTTE DEL M.SAN VICINELLO: Nel punto di parcheggio partono tre sentieri, si prende il n.209 che entra nel bosco in direzione Sud che conduce ai Trocchi di San Vicino – Grotta di San Francesco e cima del M. San Vicino. Si percorre per circa un chilometro nel bosco fino ad uscire sul prato sottostante i Trocchi. Qui si rientra nel bosco a sinistra in netta salita senza traccia dirigendosi, con l’aiuto di un navigatore GPS che riporta le Grotte elencate nel Catasto della Regione Marche, verso le Grotte poco distanti fra loro, il Foro del San Vicinello e la Grotta di San Vicinello, che si aprono nel versante Est del M. San Vicinello a circa 1150 metri di quota. Qui purtroppo non posso fornire una descrizione precisa della posizione in quanto le grotte sono poco visibili dal bosco ma in ogni caso si aprono proprio all’inizio della barriera rocciosa presente sotto la cima del monte, basta girovagare a destra o a sinistra con l’aiuto del GPS.

DESCRIZIONE PER IL FOSSO DEL CRINO: Nel punto di parcheggio si prende il sentiero n.173 che scende in una strada sterrata completamente degradata in direzione di uno scarno maneggio posto in una radura nel bosco a valle. Superato il maneggio si scende in direzione del fosso fino ad entrare nel suo alveo. Si superano in discesa alcuni salti rocciosi in arrampicata e alcuni attrezzati con corde fino al grande salto. Qui si può superarlo salendo a destra alcune roccette su difficoltà di secondo grado per poi ridiscendere dalla parte opposta per un ripidissimo canale con rocce e breccia oppure più facilmente in corda doppia usando come ancoraggi due Spit posti sulla parete di sinistra, in questo caso la discesa è solo per esperti in quanto si scende nel vuoto per diversi metri. Si scendono ancora due salti usando sempre la stessa corda doppia quindi si arriva al termine della forra.

RITORNO: Si ripercorre il fosso, giunti sotto al salto più alto si risale a sinistra un ripidissimo canale con rocce e breccia e passaggi di secondo grado finali per aggirare il salto (che può essere usato per discendere il fosso come indicato sopra), giunti alla sommità si scendono alcune roccette in direzione del canale facendo molta attenzione oppure usare una corda doppia facendola passare su albero per riprendere il fondo del fosso e risalirlo fino al maneggio.

FOSSO DEL CRINO